『忍術漫遊 戸澤雪姫』を公開したついでに、明治大正娯楽物語における闘う少女の系譜を書いてみました。

参考文献は『@』注釈は『!』、ふりがなは『()』ちょっとした解説は『[]』イラストの解説はボールドとなっています。

はじめに

日本のフィクションの世界では、今日も少女たちが闘っている。力のない少女が物語の中で活躍するのは、世界的に見ても珍しい事例らしい。それじゃ彼女たちは一体どこからやって来たのか……ってのが、この記事のテーマである。

ちなみに私は明治大正娯楽物語の娯楽物語を中心に楽しんでいるため、自然にその辺りで活躍していた少女を中心に紹介することになる。当り前の話だが他分野や他の時代には、また別の少女たちが異なる場所で闘っている。

また語る人間の立ち位置によって、闘う少女について主張するところが、それぞれ違ってくるのも当然だろう。だからこれはあくまで明治大正娯楽物語の愛好家による『明治大正娯楽物語における』闘う少女の系譜だと捉えていただきたい。

もうひとつ、それぞれの分野から分かり易い作品を紹介しているが、当然のことながらその背後には多くの物語が存在している。なるべく客観的になるようにはしているものの、どうしても私個人の好みが選択に反映されてしまう。この辺りも考慮に入れておいたほうが良いような気がしないでもない。

そして明治大正の娯楽物語は、現在一般的に認識されているよりずっと巨大で豊かな世界だ。本記事はブログとしてはそれなりの長さだが、これでもようやく概要は描けたかな位のものでしかない。あまりに素晴しすぎるため、解説に数万文字費してしまうような作品までもが存在している。流石にブログの一記事が、10万文字弱の長さになってしまうと誰も読まないだろうというわけで、泣く泣く除外することにした。また各作品が、いかなるジャンルに属しているのかについても触れていない。ジャンル自体の解説が必要な上に、ジャンルの中でまた枝分かれしているため、内容が繁雑になりすぎてしまうからである。

先にも書いたことではあるし、色々な場所で何度も何度も書いているのだが、かほどに明治大正娯楽物語は広くて深いのである……というわけで、明治大正娯楽物語における闘う少女の系譜を描いていこう。

悪婆と毒婦

明治に入り最初に闘い始めたのが、悪婆と毒婦たちだ。悪婆や毒婦なんて言葉自体、今ではあまり使われていない。かろうじて悪女という言葉が残っているものの、こちらももとは悪婆と毒婦の仲間である。これらを簡単に説明すると、次のような女性たちを指したものだ。

- 性格に問題がある

- 並の男よりも度胸がある

- ある程度まで自由に行動できる

行動に制約のある女性を、物語の中で活躍させることは難しい。そして女性の権利が十分に認められていない時代にあって、自由に行動できるのは社会からドロップアウトした人々であった。つまり犯罪者や下層社会で生きている人々である。悪婆になるパターンとしては、身売りして遊女となる、駆け落ちをして田舎から都会へと飛び出すなどがある。

もっとも彼女たちは、現代の自由な女性とは程遠い立場にある。ある程度までは自由に行動はできたにしろ、結局のところ虐げられた人々だ。自由な女というよりは、物語の題材として使い勝っての良い女たちと捉えほうが、より正しいかもしれない。

江戸時代の毒婦として有名なキャラクターに、妲妃のお百がいる。お百は子供の頃から聡明で、頭が廻る上に天文などにも詳しい。その上、海坊主がのりうつってしまい、無敵の女となってしまう。京都の遊女して活躍し、旦那や主人を次々に変えながら、毒殺もすれば刺殺もする。歌舞伎役者などと密通、吉原の花魁となり、揚屋の主人の妻に納まるも、ついには秋田藩の家老の囲い者となり、秋田藩佐竹家のお家騒動を巻き起す……といった物語である。

! 揚屋 太夫など上級の遊女を呼んで遊ぶための家。遊女屋より費用がかかるが待遇は良かった

『@善悪三拾六美人 姐己のお百 豊原国周 明治九(一八七六) 1876』

ただし、あくまでこれはフィクションだ。頭が良くとてもモテる女が、男を次々と変えながら出世するうちに、御家騒動に巻き込まれたというが実際の話である。

こういった物語を雛形にして、明治の最初期犯罪スター高橋お伝が登場する。高橋お伝の物語は、芝居はもちろん、映画にまでもなっている。現代でも名前くらいは知っているという人もいるだろう。

高橋お伝は上州生れ、郷里で結婚するも一八七二年に夫とともに東京に出る。東京では御家人くずれの男を情夫としながら、身を売って生活、借金がかさみ浅草の宿屋で古着商人を殺害する。裁判は2年余りも続き、殺人強盗として市ヶ谷刑場で斬首刑に処せられた。これは日本で実施された、最後の斬首刑でもあった。

以上がお伝の犯罪の全て、ドラマにもなんにもならないような犯罪だ。しかし死後数ヶ月後には、仮名垣魯文による「高橋阿伝夜叉譚(やしゃものがたり)」、河竹黙阿弥に「綴合於伝仮名書(とじあわせおでんのかなふみ)」などといった作品が続々と出版され、舞台化されている。

お伝関連の物語は書かれるたびに、話が膨らみ犠牲者が増えていく。最終的には実父も夫も恋人もお伝に殺されたということになっているが、これもまた虚構の物語にすぎない。

なんでこんなことになってしまったのかを説明すると、運が良いのか悪いのか判断するのは難しいのだが、お伝には書き手の想像力を刺激する要素が揃っていた。まずお伝が美人であった。美人が剃刀で人を殺すという事件自体が持つ衝撃、そしてなにより大きかったのが、捜査攪乱のためにお伝がついた嘘である。商人を殺害したお伝は、現場に次のような書き置きを残している。

五年前、この男に姉を殺害され、私まで身を汚されてしまいました。無念の日々を送っておりましたが、本日ついに姉の仇討ちをすることができました。姉の墓前でこのことを伝えた後、自首をいたします。決して逃げ隠れするようなことはいたしません。このことを警察署にまでお届けください。(私訳)

捜査を攪乱するため、当時としてはありがちなストーリーをお伝はでっち上げた。結局は逮捕されてしまうのだが、取調べの歳にもお伝は様々な物語を創作し続けた。当時の捜査は自白を主とする幼稚なものだ。そして今よりずっと、素朴な人が多かった。お伝の嘘に、世間はまんまの乗せられてしまい、裁判は長く続いた。もちろん新聞は、続報を何度も掲載する。記事を見た書き手たちの想像力は刺激され、曖昧な事実に次々と新しい物語を付け加えていく。そんなこんなで物語は巨大化し、お伝は稀代の悪女となってしまったのである。

お伝の流行に乗って、類似の毒婦物が何作も書かれた。それらの創作物は、昭和に至っても読者を持っていたようだ。しかしその内容は似たり寄ったりで、そこには才能から発生する煌きのようなものを見ることはできない。最良の作品であっても、ピストルを持った江戸の毒婦や悪婆が、明治という時代に舞い降りたというような水準に留まる。残念ながら彼女たちを、闘う美少女のご先祖様だとするのは少し難しい。

ただし美少女ヒーロー確立のため、悪婆たちが必要のない存在だったと断言することは出来ない。事実彼女たちから、明治のスーパー悪人少女が何人も産れている。これについては後述することとしよう。

男装の怪力少女たち

男装する怪力の少女というのも、江戸から続く伝統である。明治の20年代に彼女たちを極限にまで洗練させた『@女侠松竹梅 奥村玄次郎 (鳴子) 著山中勘次郎 明治二二(一八八九)年 1889』が書かれている。

女侠松竹梅は、松、竹、梅という三人の武士の娘たちが、勤皇の志士たちを援護するために苦心するといった物語である。悪役たちは新撰組が演じている。今とは異なり当時は勤皇に人気があり、佐幕派は基本的にあまり良い役所が与えられなかった。

三人娘は基本的には怪力で、剣術の極意に達しており、そしてそれぞれ特技を持っている。お竹は百発百中の投石、お梅は冷静沈着で博識、そしてお松は短気なトラブルメーカーといった役所だ。投石に秀でているキャラクターは水滸伝にも登場しているため平凡ではある。それでも三人三様に特徴を持っているというのは、当時としてはそこそこ高い水準だとしても良いだろう。普通の作品の場合、キャラクターの特徴はかなり曖昧で、名前くらいしか変わらないなんてことも多かった。今となってはキャラクターの書き分けなんてものは当り前になっているが、人工的に作られた物語の技術だということは覚えておいてもいいだろう。

本作のストーリーは、大きく3つのパートに分けることができる。まずは三人娘が出会うまでの苦労、そして分かれた父親たちと邂逅し集結するでの苦難、クライマックスでは三人娘が罠に陥り100人の新撰組と乱戦、やがて明治の御代がやってきて三人娘は幸せに暮しましたといったものである。当時はクライマックスに考慮していない作品が多い。キャラクタの書き分け同様、クライマックスというのもまた作られた技術の一つ、この作品は最後の盛り上りと三人娘の行く末までが、丁寧に書かれており、現代人でも普通に理解できるものに仕上がっている。

ついでなので、挿絵も紹介をしておこう。

これは二匹の暴れ馬を、偶然通り掛った梅と松が力付くで制しているイラスト、娯楽物語では定番の場面

こちらはせっかく出会った竹と梅が、松に会いにいく途中、難破し遭難してしまうというイラスト、同じく娯楽物語ではよくある展開

敵に捕り唐丸籠で護送される梅を、竹と松が助け出したイラスト、『唐丸籠破り』なんて演目すらあるように、こちらもありきたり

佐幕派の武士たちが酔っ払い橋の上で腕を組み並んでいるところで、三人娘に遭遇、全員がボコボコにされるという場面、なぜ橋の上で腕を組み並んでいたのかは不明、幕末あたりだと娯楽が少ないため、こんなことが楽しかったのであろうが、この後三人娘に何人か殺されてしまっている

クライマックスの100人斬り、やはりありきたりの場面ではあるが、最後の盛り上がりとしてきっちり描写されている点は評価すべき点だ

こうして見ていくとありきたりの場面が実に多いものの、娯楽物語のありきたりを洗練させ、徐々に新しいものを産み出していったのが明治という時代である。怪力三人娘という異色のキャラクターが、ありきたりの物語を演じるというのは、当時の人々にとってはかなり面白く感じられたことだろう。

彼女たちが男装をしているのは、幕末に女性が縦横無尽に活躍し、新撰組をバッタバッタと切り殺すというのが現実的ではないからである。男装という要素を付け加えたことで、梅に恋する祇園芸者のお花というキャラクターを登場させることにも成功している。

お花は佐幕派の武士たちとも付き合いあるため、梅との恋を成就させるという約束でスパイ活動をさせる。いよいよ梅と共に一夜を過すという日、梅と松は花に酒をジャンジャン飲ませ、彼女が倒れたところで逃げ出してしまう……といったギャグパートはなかなか楽しい。

本作は総じて優れているのものの、残念ながら明治は合理性を追及した時代である。そんな時代にあっては、理屈に合わない作品は、攻撃の対象であった。そもそも小説という時点で、文学作品として下等だという時代が、かなり長く続いた。なぜ下等なのか、小説は拵えものであり、実用的ではないからだ。現代人にはなかなか理解できないかもしれないが、多くの国で小説は似たような扱いを受けていたのだから、そういうものだと考えていただくより他ない。

とにかくフィクションであったとしても、読者が作品に理屈や合理性を求める時代があった。そんな時代にあって、女性が活躍する作品には、なんで女がこんなに強いんだといった突っ込みが入ってしまう。力持ちの女がバッタバッタと男を薙ぎ倒していくなんざ、馬鹿馬鹿しくって読めやしねぇなんて人もいる。闘う少女たちが、そんな突っ込みを克服するまでには、もう少し時間が必要だった。

ちなみに本作はかなり出来の良い作品であり、これを当時の標準だと考えるのは止めておいたほうがいい。作者の奥村玄次郎は、かなり才能のある作家で、いくつか秀作を残している。本作もそれなりの人気があったらしく、何度も芝居になっている。

だから本作については、男装の三姉妹が活躍する優れた物語が、明治の20年代に存在しているくらいに捉えておくのが安全であろう。

怪盗少女

男装の怪力少女と悪婆という雛形を使い、創作者たちは様々なキャラクターを考案していく。

悪婆の流れの下には、犯罪美女ヒーローというものが登場する。戦前の最も有名な女賊としては「黒蜥蜴」を挙げることができるだろう。しかし彼女の様な存在は、明治の30年代にはすでに存在していて、『@女海賊 江見水蔭 著 青木嵩山堂 P91 明治三六(一九〇三)年 1903』に登場する女海賊は、黒蜥蜴の上位互換といってもよいほどの人物である。

まずは本作の主人公、花房太郎を紹介しておこう。彼は東西新報の主筆兼社主で、十八、九の少年である。東西新報の評判は高い。なぜなら主筆の花房太郎が、事件を発見し解決してしまうからで、自然に大スクープが掲載される。花房はスクープのため、命懸けで女海賊の退治に乗り出すのだが、その動機はかなり狂っていると言えるだろう。主人公が狂っているのだから、小説も全体的に狂っている。なんでこんなことになったのかというと、作者の江見水蔭が狂っているからだ。

しかし狂っているからこそ、極度に先鋭的な悪役も描けてしまう。

花房太郎に対するのは女海賊の高浜千浪、爆裂弾の使い手であり、ペットは人猿(ひとざる)と呼ばれる化け物だ。人猿は醜いものの、身体能力が異常に高い。その上、1年に1度、満月の夜に発情期を迎え、女を惨殺しなくては気が済まないといった生物である。なんでこんなものをペットにしているのかというと、美しい少女を惨殺するところを見るのが好きだからという単純明解な理由なのだが、高浜千浪もかなり狂っているのがお分りいただけることだろう。

女海賊高浜千浪の正体は、日清戦争で戦死した清国軍人の娘である。日本海軍を全滅させるのが真の目的で、露国もバックに付いているくらいの人物である。彼女が所有する遊覧船に見せかけた飛箭号は、全速力だと二十五ノットは出る。なぜその速度が出るのかについては、解説されていない。船の上部は緑、赤色の下部、白色のマスト、黒色の煙突、樺色のブリッヂ、五色に輝く船だとかなんだとか、装飾の描写が主となっている。女海賊の本拠地には、他の船もあるのだが、すごく大きいくらいの解説、ノーチラス号の様な潜水艦も登場するが、物語で活用されるわけでもない。

明治のSF作家で有名なのが押川春浪で、彼はマシンの描写もそれなりにし、科学的な根拠も書こうとするのだが、本作の作者江見水蔭はその辺り全く興味がないらしい。流行してるみたいだしとりあえず出しとくか……程度の意識で登場させ、とにかくすごいんだッ!で済ましてしまう。今と同じく明治の作家の個人差は大きい。江見水蔭はメカより相撲が好きなんだから仕方ない。

相撲大会前にマワシを締め気合十分な江見水蔭

! 江見水蔭 (1869〜1934)小説家。硯友社同人だが、ハネムーンが流行するとハネムーン小説を書くというような男で、とにかく常に焦っている。大衆小説の先駆者とされており、新聞記者としても活躍、相撲や遺跡を好んだ。

この作品、主人公の花房太郎は、ほとんど魅力のない正義漢に過ぎない。しかし女海賊の高浜千浪は、なかなか読者を引き付けるキャラクターだ。先にも書いたように彼女の目的は日本海軍の壊滅だが、その一方で日本の美しい令嬢を人猿に惨殺させようとしてみたり、かって恋をした芝浦中佐を誘拐し男妾にしようとする。そして海賊征伐に出兵した日本海軍を返り討ちにしてしまう。「黒蜥蜴」と比べてもスケールの大きな人物なのだが、残念ながら物語のスケールはショボい。

例えば高浜千浪が、日本海軍を返り討ちにしてしまう描写はない。ここが肝心なところだろと思うのだが、作者に興味がなかったのであろう。花房太郎も余っていた遊覧船で、日本海軍の返り討ちにした女海賊を退治に出掛ける。遊覧船はただの遊覧船、なんでこれで勝てると思ったのか全くの謎である。その後、花房太郎たちは、嵐が起き偶然に偶然が重なり、色々あって女海賊を小島へ追い込む。いよいよクライマックスなのだが、女海賊を倒すのは、もう我慢ならぬとタッグを組んだ誘拐された中佐の奥さんとペットの犬である。犬は人猿をあっさり噛み殺し、女海賊と奥さんがいよいよナイフで一騎打ちの勝負となる。ところが高浜千浪は爆裂弾を船に忘れてきたらしく、奥さんにナイフで刺し殺されて死んでしまう。物語の荒さと雑さが際立つ仕上りで、個人的にはかなりお気に入りの作品なのだが、一般的には手抜きの三文小説という評価になってしまうのだろう。

それでもこの物語には、いくつか注目すべき点がある。

まず女海賊が強い理由として「爆裂弾」が用意されていることだ。「爆裂弾」の達人であれば男女関係なしに強いのだから、女海賊がいくら暴れまわったとしても、明治の理屈っぽい人間も納得する。先にも書いたように、明治は物語の中で強い女性が活躍するためには、それなりの理由が必要な時代であった。この作品では武器が強いから強いのだと明確な理由付けがされているわけだ。こうやって、徐々に女性が活躍できる理由が確立していく。

もうひとつ、女海賊が持つ独自の魅力という大きな可能性にも注目をしておきたい。男らしい中佐に惚れて男妾にしようとしてみたり、海軍にも勝ってしまうような軍艦を持っていたり、美しい者を苛めてみたりと、江戸川乱歩による「黒蜥蜴」の設定と似てなくもない。もっとも当時はまだまだキャラクターの種類が少なく、その造形も拙い時代であった。本作の主人公は、声を張り上げて演説したり、都合の良い秘密兵器で問題を解決する人物で、性格は完全体の正義漢、こんな奴が悪役と淡い恋に落ちるわけもない。江見水蔭は新しいアイデアをとりあえず形にする能力には秀でていたが、残念ながら根気がなかった。だから「女海賊」は「黒蜥蜴」になり得ない。

それでも悪婆と比較すると、かなり現代のキャラクターに近付いてきていることは見て取れるだろう。

男装の剣術少女

男装の少女たちは時代とともに成長し、明治の40年代には独自の技を修得、物語の中で八面六臂の活躍をしている。

女性主人公というのは、ある時代までは目新しい存在だった。実在する女性に自由度が少ないため、話のレパートリーを作るのが難しい。それでも目新しい主人公を作り出せばウケる。どうしても女を主人公にしたい創作者たちが使った一つの手段として、先に紹介したように男装させてしまい、男キャラクターと同じような活躍をさせてしまうという荒技がある。

『@天下豪傑羽生郷右衛門(はにゅうごうえもん) 神田伯竜 講演[他] 中川玉成堂 明治四三(一九一〇)年 1910』の中心テーマは、十四歳の男装の少女お継の仇討ちを成功させるというものだ。ちなみに物語の主人公、羽生郷右衞門というのは、こういう男である。

六十以上にして初めて一九歳の奥様をお持ちになりまして、それで八十五歳の当時まではなかなか盛んでございまして、ついにこの世を去りまするまでは、少しも患ったこともないと言う、余程果報者でございます。

戦う爺さん

一度も病気になったことがないという、かなり目新しいキャラクターではあるが、どうやら作者が使いこなすことができなかったらしい。

熱も烈しくなって参りまして、五六日というものはつい羽生先生、熱の為に譫言(うわごと)を仰るようになりました。

物語の中で飯を食べすぎ腹痛、それが原因となり風邪をひいてしまい、一週間以上寝込み、全快するまで半月もかかっている。これでは普通の主人公より不健康である。いくらなんでも、ちょっと酷い。

羽生郷右衞門という人は、道場破りにやってきた侍にやたらに酒を飲ませ、泥酔したところで大刀小刀を掠め取り、いきなり斬り掛かって追い出したり、米粒で瞬間接着剤を作ったりと、どうも通常の豪傑とは異なるような気がしてならないのだが、創作者も同じことを考えたようで、物語はこう締められている。

この羽生郷右衞門という人は、豪傑というより奇人でございました。

この作品は一事が万事こんな感じで、いい加減なこと極まりない。しかし郷右衞門が助太刀するお継は、魅力的なキャラクターである。彼女は十四歳で父親の仇敵を討つため、顔を黒く塗り浮浪児となって全国を旅していた。その途上で郷右衞門に出会い、剣道の手解きを受けることとなる。女姿では不便だからと、その後五年もの間、男装で過すという少女である。このお継、美少女だから男装をしても映える。

目がパッチリ致して、色は少し黒いようでございまするが、中々優しいところの質(たち)、何時しかお光と云うものは、この山崎次郎衛門(やまざきじろうえもん)[お継の変名]に心を寄せました。

というわけで、梅と同じく女に惚れられてしまうという災難に出会っている。これは現在でも通用しそうなエピソードだ。

本作は物語の水準としては平均的なものであり、お継というキャラクターも松、竹、梅とあまり変りはない。病気にならない主人公や、男装の少女というのは、珍しい作品に仕上げるための良い素材であるものの、残念ながら上手く使い熟せていない。というわけで、本作の内容に深く踏み込むことはしないが、お継は一九歳にして見事に仇敵討ちを達成し、六〇になる羽生郷右衞門と結婚をして幸せに暮しましたといった結末を迎えることになる。

男装の美少女から発展し、明治の40年代に武士の娘と生まれながらも、女侠客となり活躍をするというパターンが発生する。侠客ならば女だって活躍できるという手法である。そんな女侠客の中でも、叢雲(むらくも)お秀は特徴的なキャラクターで、彼女は現代人をも魅了してしまうかもしれない。

『@侠客鳴神十三 玉田玉秀斎 講演[他] 誠進堂 明治四四(一九一〇)年 1911』

『@女侠客叢雲お秀 玉田玉秀斎 講演[他] 誠進堂 明治四四(一九一〇)年 1911』

『@明星金吾 : 日光山大仇討 玉田玉秀斎 講演[他] 誠進堂 明治四四(一九一〇)年 1911』

彼女は上記三部作に登場する闘う少女である。お秀も魅力的なのだが、実はこの三部作自体が、大正、昭和初期の大衆小説に勝るとも劣らぬ名作だ。

忠義一徹の仲間(ちゅうげん)『鳴滝十三』は、偶然にも主が殺害された現場に居合わせ、殺害の疑いをかけられてしまう。その他の目撃者は主の末息時次郎しかいない。ところが時次郎は、生まれつき病気で口がきけない。『鳴滝十三』は身の潔白を証明するため、時次郎を連れて旅にでる。時次郎の病気を治し、無実を証明してもらおうというわけである。主の長男『明星金吾』と『鳴滝十三』の妹『女侠客叢雲お秀』は、仇討ちのため『鳴滝十三』を探す旅に出る。一方で真犯人の足利剛太夫たちは、『明星金吾』を暗殺しようと狙い続ける、といった複雑なストーリーである。

叢雲お秀も、やはり変装をして全国を旅するのだが、少女なんていう弱っちい存在が仇討ちのため旅するなんて、かなり無理があるだろという突っ込み所が発生してしまう。これを解消するため、彼女は叢雲という不思議な技を修得している。爆裂弾と同じく、男女の差など超越してしまうほどの技を修得しているのであれば、少女が活躍しても不思議はない。ところがこの叢雲という術、その実態が分からない。

ここで叢雲というのを、お秀に授けるのですが、それはどういう秘術か、玉秀斎(わたくし)は知らない。そりゃその筈です。もし玉秀斎[わたくし]が、そんなことを知っておったら、今頃講釈師なぞをしている気遣いはない。チャーンと武徳会かなんぞで名誉教授でもして先生と云われているのでございます。

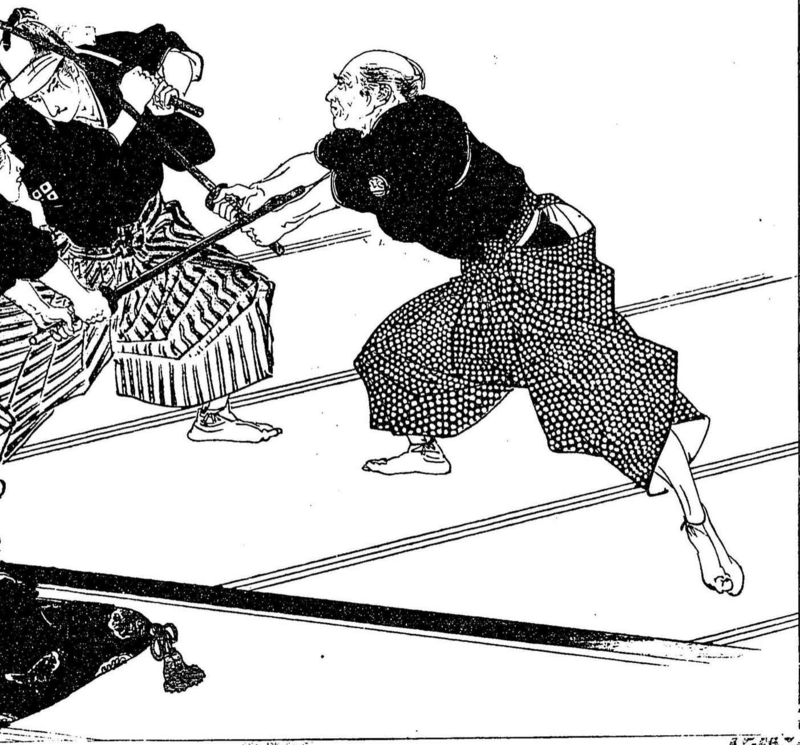

これが叢雲なのだろうか、よく分からない

講談師[作者]が私は知らないと投げてしまっている。作品中で叢雲という技は何度か使われているが、どうもはっきりしない。隣の部屋で眠っている人間に、曲者が忍びより刀を降り下そしたその刹那、熟睡していたお秀が飛鳥の如く踊り込み、その右手をハッシと打ち据える……そんな描写から読み取るに、どうやら瞬間移動のようなものらしい。なんだかよく分からないが、すごい術であることは確かである。そんなすごい術が使えるんなら、少女でも仇討ちくらいできるだろうと、なんとか納得できなくもない。

闘うお嬢様たち

江戸の物語には、親や夫を助けるために遊女に身を落す貞女や孝行娘というキャラクターがいた。明治時代になると彼女たちは、西洋の価値観に影響を受け、遊女にはなるが身体は売らずに、芸を売るといったキャラクターへと変化する。この様に社会でルールが変わり、女性に純潔が求められようになると、それにつられて江戸のキャラクターも変容してしまうわけである。

現実の社会で女性が少しずつ自由に活躍を始め、良家のお嬢様も悪に手を染め、生意気な女学生が権利を主張し突拍子もない行動に出ることもある。こんな変化も、物語に徐々に影響を与えはじめる。

もちろん物語の世界にも移り変ってゆく。時代が進むと海外からやってきた作品を参考に、現在の大衆小説にかなり近い作品が誕生し初める。

こうして産れたのが、闘うお嬢様というキャラクターだ。この手のキャラを最も活用したのが三宅青軒である。

ちなみに青軒は作品の質のわりに、いまいち評価されていないのだが、その理由は単純で異常に嫌われていたからだ。なぜ嫌われていたのかというと、文芸倶楽部の主筆となり、権力を振りかざしまくったからである。永井荷風によると、こういう感じであったらしい。

新進気鋭の作家一人として青軒を憎まぬものはなかりけり。

嫌われ者の青軒は、才気煥発とした人物ではなかったが、地道に物事を研究し、着実に物語を洗練させていく能力に長けていた。先ほど紹介した江見水蔭とは正反対の性格だ。

三宅青軒の傑作として名高い作品に『@不思議 三宅青軒 著 文泉堂 明治三六(一九〇三)年 1903』がある。今読めばそれほど面白くもない作品ではあるのだが、青軒はこの作品を作り上げるまでに、『@奇々怪々 三宅青軒 著 誠進堂 P155 明治三四(一九〇一)年 1901』を描き、次に『@うらおもて 三宅青軒 著 誠進堂 明治三五(一九〇一)年 1902』で内容をさらに洗練させ、ようやく決定版の『不思議』を書き上げている。単なる使い回しの可能性も否めないが、徐々に作品が良くなっていることは確かだ。ここでは一連の作品を『不思議三部作』と呼ぶことにする。

!! 三宅青軒は、元治1年5月23日(1864年)に産れ、大正3(1914)年1月6日に没。出生地は京都で、本名は三宅彦弥。緑旋風、雨柳子の名でもいくつか作品を書いている。

『不思議三部作』では、それぞれお嬢様が活躍している。多少の差異はあるが、青軒の描く闘うお嬢様には、下記の様な特徴がある。

- 時に変装するし、謎もある

- 父親が富豪の篤志家である

- 武術に秀でている、教育を受けている、最新技術に通じているのどの特技を持つ

これらの特徴は、明治時代に女性が活躍するために、必要な条件を全てクリアしている。まず「自由に行動できる」という点で、お嬢様であるだけで普通の少女たちより自由に行動ができる。それだけでなく、新時代の教育を受けているため、旧弊な風習にとらわれることもない。また武芸に通じている、あるいは新教育による知性などの武器も持っている。つまり「強さに理由がある」わけで、当時の理屈っぽい読者も納得して物語を楽しめたことだろう。

これら『不思議三部作』の根底に流れているのは、法で裁けぬ悪人に天罰を下すというものである。例えば貧乏人を苦しめる悪徳高利貸を、将来有望で正義感の強い若者が鉄拳制裁してしまえば、彼は暴行罪で捕まってしまう。本来ならやがては頭角を現し大いに社会貢献できたはずの若者が、犯罪者となってしまうと、その将来は潰されてしまう。一方、生かしておいたところで社会に対しなんら益のない高利貸は、のうのうと悪事を続けていく。さらなる巨悪である[と青軒が思い込んでいる]政治家や官僚も、法で裁けぬ悪行を好き放題にしている。こんな奴らは一秒早く叩き殺せば、一秒早く日本が良くなるゴミ野郎だ。しかしそれを実行すれば、たちまち犯罪者となってしまう。これは法律の不備としか言い様がないではないかッ!というのが、青軒の思想である。粗雑な考え方ではあるが、当時はかなり支持されていたようで、同じようなテーマで作品を書く作者が多くいた。

ただし青軒自身は、弱い立場の者に権力を振りかざしまくり、みなから異常に嫌われていたのだが、ここでは作品と人格は別物であるとでもしておこう。

『不思議三部作』は共通して、読者が読みやすいよう『通俗の講談体』が取採られている。『通俗の講談体』とは講談速記本の文体で、当時としては最新鋭かつ最も優れたプラットフォームであった。『不思議三部作』登場の1年前に書かれた『@宝の鍵 : 家庭小説 三宅青軒 著 青眼堂 明治二九(一八九六)年 1896』は文語体であり、青軒としては新しい取組みであったのだろう。もうひとつ、先にも書いたように法を超越する道徳が描かれていることと、封建主義に苦しむ女性がテーマとなる家庭小説や、推理小説、当時話題となった事象などがごちゃ混ぜになっていることも共通して注目すべき点だ。

青軒というのは先鋭的な人物で、『不思議三部作』でも爆裂弾や整形術、自転車やメスリスム、果ては忍術など、当時の最新鋭の知識がふんだんに盛り込まれている。新しい物事を貪欲に取り入れる能力があったからこそ、お嬢様が活躍する斬新な物語を描けたのであろう。

『不思議三部作』のストーリーについては、あえて紹介はしない。ミステリー色が強いことと、『不思議三部作』に限ったことでもないのだが、当時の作品は細部に面白さが密んでいるため、かなり詳細に紹介しなくては本質を理解することができないからだ。

というわけで、『不思議三部作』に登場するお嬢様たちを紹介していこう。

『奇々怪々』に登場するお嬢様は、豊崎烈子、代議士豊崎良秋の娘である。良秋は博愛団というコミュニティーを作り、貧者が住める巨大な住居に、病院までも併設している。烈子はこそで助手として働いているため、医療の知識に長けている。それだけでなく、怪力の持主で剣術の達人、ピストルの腕前もそこそこといった人物だ。高利貸に名誉を毀損されたことで自殺をした父親の仇を討ち、慈善事業を受け継ぐといった物語である。

『うらおもて』に登場するのは、医学博士三原良一の娘だ。娘のお蓮は文学好きで、医療の知識も多少あり、遊芸に秀でているという人物、病いに倒れた父親を助けるために、芸は売っても身体は売らぬという芸者となるも、京都で大地震に巻き込まれてしまう。

火事に巻き込まれ生死の境目に駆け付けたのは、かって父親が助けた人殺しの露木という男であった。露木は自死をしようとしたところを、三原良一に整形手術を受けた過去を持っている。今は商売で成功を納めており、彼は震災後の京都で救護団を設立し、蓮も看護婦として活躍、やがては婚約者と結婚するといった物語である。彼女を闘う少女とするのは難しいが、それでも新しい女性キャラクターとしてもいいだろう。

本作で整形手術は、変装術とされている。危険な上に痛みがあるものの、もしも安全に術が施せるようになったら、この世の中に美醜なんてものは消滅してしまい、ただ顔の流行に合せて手術をするような世の中になるだろうなんて冗談が書かれている。今ではそういった傾向も、少しはあるかもしれない。

ちなみに日本に美容整形の技術が伝わったのは1875年、当時は形成術と呼ばれていた。普及をし始めたのが大正9年あたりである。それでもまだまだ人々は抵抗を持っていたらしく、『@家庭衛生問答 岡田道一 内外出版 大正十四(一九二五) 1925』 では、顎を削るのは無理、鼻を高くするのは危険と記載されている。『うらおもて』が書かれたのは1902年、青軒はかなり早い段階で、美容整形を小説の題材として使用しているということになるだろう。

『不思議三部作』の最後『不思議』に登場するヒロインは末村優子だ。彼女はピアノが弾けるキリスト教徒で、医学の知識が多少あるという人物だ。彼女の父親も高利貸に騙されて病死、婚約者の弁護士が高利貸と談判に行くも、あまりの怒りに我を忘れて殴り付けてしまう。暴行罪で逮捕、婚約者は獄中で自殺、そこに父親がかって世話したことのある犯罪者の吉平がやってきて、お嬢様の復讐に手を貸そうと申し出る。優子は高利貸に麻酔薬を飲ませ殺人をサポート、二人は無事に高利貸を殺害してしまう……といった物語である。

『不思議三部作』を通じヒロインの能力が、徐々に劣化しているのは残念だが、物語としての質が向上していることは確かだ。機会があれば読み比べてみるのも面白いかもしれない。

闘うお嬢様の能力を徐々に拡張していけば、相当な活躍をさせられそうなものではあるが、当時の事情を考えると、残念ながらそんな物語を書くのは不可能であった。事実『不思議三部作』の後、青軒は当時の現状を考慮に入れず極め付けの闘うお嬢様作品を書いてしまい、大きな失敗をしてしまう。

というわけで、次章で彼の失敗を観察してみよう。

青軒作品最強ヒロイン

『@今様水滸伝 : 明治豪傑 三宅青軒 著 大学館 明治三九(一九〇六)年 1906』は明治時代の英雄たちが、最新の科学技術を使い巨悪と戦うといった物語である。この作品ではほぼ超人のお嬢様が、多いに武威を輝かしている。

ヒロインの父親、月島吟平は先祖から受け継いだ財産を若いうちから巧みに増やし続け、銀座で人道新聞、日本橋に月村銀行を建て、人望がありすぎて自然に国会議員となり、今は平民党の党首となっている。なおかつ文学士であると同時に冒険家でもあり、世界漫遊し見聞を深め地球通ともいうべき人物、いわゆる庶民の味方で、労働者の慰安のため安息倶楽部という施設と、貧乏人の病気を治すための仁天病気というのも運営しているわけだが、要するに『不思議三部作』のヒロインと父親を全てまとめたようなキャラクターだ。

月島吟平の娘瑠璃子は、医学知識もあれば、剣術も狙撃も出来る。ピアノも弾けば爆裂弾も投げるといった女で、これも『不思議三部作』の闘うお嬢様が持つ能力を兼ね備えている。巡査20人と力士7人に取り囲まれるも、拳銃とナイフを駆使し互角の勝負をしているほどの強さである。

本作で二人が闘うのは、警視総監舟守と垣内宰相、つまり国家との対決が描かれている。『不思議三部作』と同じく、新しい事象、科学的な知識が物語に織り込まれている。まず活用されるのが自転車で、月島の仲間今川慶三は自転車に乗りつつ拳銃を扱う名人だ。

新たに込めた拳銃の銃丸(たま)風激しく、その稲妻のように自転車の速さで、くるりくるりと的を追いつつ撃ち靡ける。 この自転車の名人には敵もかなわないで、彼方ら此方らへ逃げ走る。

なんとした上手か、くるりくるり自由自在に駆け廻りながら、拳銃の八面撃、パチーン、パチーンと続け様に3,4発放って、警吏が驚き騒いで逃げ廻るを、「ハハハハハ弱虫め、さア付いて来い」と言うより早く「チチン」と鈴を鳴らし捨て、アッ、一瞬きに2、3町、洋燈(らんぷ)の光はさながら稲妻の走るが如く、闇を破って北へ北へ。

「やッ逃げたぞ」「それ逃すな」と、横笛を吹き立て交番の巡査に応援を求めて、バタバタガチャガチャ追いかける。しかしどうして追いつけるものでない。その自転車の速さと言ッたら恐しい勢いで、確かに汽車以上に思われた。

後に今川に習い、瑠璃子も自転車に駆使し、国家を翻弄している。自転車ごときでなにを騒いでるんだと思われるかもしれないが、新しいテクノロジーが流行すれば題材にしたいのはいつの時代も同じである。例えば1889年に黒岩涙香が翻案したボアゴベイ作の『海底の重罪』では、犯人が殺害後に自転車で素早く移動し、捜査を攪乱している。今から考えると単純すぎて噴飯物だが、当時としてはそれなりに面白いアイデアだったのだろう。明治三九年あたりは、勢いの良い女学生が自転車に乗り初め、自転車と人力車どちらが便利かと真面目に議論されていたような時代だ。最新の話題というわけでもないが、格闘シーンに登場させたことや、自転車とピストルという組合せは物珍しい。

この他、スタンガンの原型や遠隔操作の爆弾、そして日光を取り込むことが出来る秘密の地下室など、最新鋭の武器や設備が登場する。こういった設定があるため、少数精鋭で多数に勝つというストーリーに無理がない。

『今様水滸伝』は物語のスケールが大きく、それなりに面白い。それではなにが失敗なのかというと、途中で舞台が代ってしまうのである。

物語の中には銀座や丸の内、そして隅田川など、日本の地名が頻繁に登場する。物語の後半ですら「名誉なる日本の『衆愚院』」なんて文章が出てくる。どう考えても舞台は日本なのだが、突如この様な文章が挟まれる始める。

もとよりこれは日本の事でない。露国話だからそのつもりでいて下さい。

もっともこれは露国の事で、君主主義の圧政政府だから、どんな乱暴をやるか分かったものではない。

挿絵、どう見たってロシアではない

あまりに悪口が過ぎ官吏から警告でも来たのだろうか、いきなり露国の話だと言い張り出してしまうのである。

明治の翻案小説では、海外を舞台とした物語に日本の人名や地名が出てくる場合はある。そんな作品であったとしても、物語の根底を流れる世界観がなんの説明もなしに変更になることはない。一貫して日本の物語として書かれていたにも関らず、突如として露国の話だと作者が宣言してしまうのは、明治においてもかなり違和感のある作品だ。宣言後もやはり日本が舞台の物語で、相撲取りとその親方が怪力を披露しているのだから、いくらなんでも滅茶苦茶だ。

ただ同情すべき点もあって、政府を転覆しようという物語であるのだから、発禁になる可能性がなくもない。さらに『今様水滸伝』は新聞連載小説で、明治三八年に二六新聞で連載されていた。もしかすると一度くらいは、連載一時中止の憂き目にあったのではないかと、穿つこともできてしまう。フィクションの世界で政府が転覆するくらい、なんら問題がないような気がしないでもないが、全体が幼稚な社会ではこういうことはままあることで、なんとも仕方ない。

ちなみに物語の最後の一文は、次の通りである。

嗚(ああ)露国は忌(いや)な国である

青軒がどう考えていたのかは分からない。しかし彼は本作から以降、物語の舞台を過去へと移したことは事実である。舞台が過去なら、発禁になることはないからだろう。青軒は過去の世界で、火を自在に使う由井正雪の娘など、何人かの闘う少女を活躍させている。

少女に限ったわけでもないのだが、現代を舞台にした物語の中で、敵を国家にしてしまうと、発禁されてしまう恐れがある。そんなわけで超人的強さを誇る闘う少女たちは、活躍の舞台を過去に移してしまうのである。

少女忍術使い

悪婆と男装の女武士から、不思議な技や最新鋭の技術を使う少女たちを経て、大正時代にいよいよ本格的な闘う少女が登場する。それが戸澤雪姫だ。

彼女は大正一二年の魔法少女といった存在である。比較的読みやすい上に、類書の中ではそこそこ質の高い作品でもあるので、少しだけ大正文化に触れてみるつもりで、実際に読んでみるのも面白いだろう。

というわけで『忍術漫遊 戸澤雪姫』の全文に加えて挿絵と章末に解説、それとは別に概要も書いておいた。全て合せると10万文字程度の長さになってしまうが、本記事と合せて読んでいただければ、明治大正娯楽物語における闘う少女については、ちょっとした知識を得られることだろう。

もっとも闘う少女は、それ単体で存在しているわけではない。彼女たちとともに、男性のスーパーヒーローも長い時間をかけて成長していく。男性ヒーローの設定は、闘う少女にも流用されていく。戸澤雪姫も講談速記本の猿飛佐助という先駆者がいなければ、登場することもなかったキャラクターである。そして詳しくは解説しないが、猿飛佐助は三宅青軒の小説がベースにして産まれたキャラクターだ。江戸からの物語を洗練させた作者たちや、弱者が勝つための理屈を作り上げてきた先駆者たちの奮闘があったからこそ、戸澤雪姫は大正時代に誕生することが出来たのである。

昔に帰る少女たち

明治の数知れぬ創作者たちが、少女が闘う物語を描こうと頭を悩ました結果、彼女たちが活躍できる舞台と能力が確立された。しかし面白いことに、大正時代になると理屈なんかは素っ飛ばし、理由もなしにとにかく強い少女が大活躍をしている。

『忍術漫遊 戸澤雪姫』と同時期に書かれた『女侠奴の小万 凝香園 著 博多成象堂 大正七(一九一八)年 1918』の主人公小万は、生まれつき無駄に強い。6歳の時点で筋トレのために庭石を投げまくり、12歳にもなると刀を抜いた8人の武士を相手に素手て勝利するほどの人物だ。

ただし小万には特殊能力はない。数十名に闇討ちをされると、暗いからという理由でピンチに陥ってしまう。明治であれば、なんで普通の女がここまで強いんだと批判を受けてしまうわけだが、大正時代になると事情が少々変ってくる。不思議な技術によらず、腕力で男を叩きのめすというのは、江戸の闘う少女ではあるけれど、大正時代に彼女たちが復活してしまうわけである。

実は大正時代に入ると、物語にリアリティーを求めるといった態度が少しずつ柔らぎ始めてしまう。時代が進むにつれ、読者のレベルが向上し、フィクションはフィクションとして楽しめる技術を修得した人口が増えていくのである。映画が流行し技術が進めば、コマ落としやちょっとしたトリックによる不思議な映像が世に出てくる。それを見た少年少女は、物語の世界でも縦横に想像力を広げることができるように成長していく。やがては子供たちですら、小万の様な少女が活躍する荒唐無稽な物語を、自然に楽しめるようになってくる。

単純明快で痛快、悪人を押さえ付ける女侠客

『女侠浮世のお福 玉田玉秀斎 講演[他] 柏原奎文堂 大正七(一九一八)年 1918』

これはフィクションを楽しめるだけの余裕が、社会に出てきたから発生した現象だ。教訓染みた話になってしまうが、今は再び余裕がなくなり、フィクションをフィクションとして楽しめない時代になってきているような気がしないでもない。社会に余裕がなくなりつつあるのか、読者の技量が低下し始めたのか理由は不明だが、少々残念に思わなくもない。

かって闘った少女のために

今回扱ったものは明治大正時代の娯楽物語であり、当時としては下等でどうしようもないという評価が与えられていた存在だ。もう少し視野を広げてみると、明治大正時代の様々な場所で、闘う美少女たちの片鱗を見て取ることができる。

例えば与謝野晶子、彼女の短歌や評論に、闘う美少女を見出すことは十分に可能であろう。樋口一葉も作品や日記の中で、当時の社会と闘っていたと解釈できないこともない。家庭小説や少女小説にも、幾人もの闘う少女を発見することも出来る。プロレタリア小説にすら、闘う少女たちがいる。そして現実の紡績工場で発生した日本初のストライキは、作業台に飛び上った一人の少女の宣言から始まった。彼女も闘う少女の一員としてもいいだろう。

この様に娯楽物語の外でも、数知れぬ少女たちが闘ってきた。明治大正時代の娯楽物語だけが、現在の闘う少女の原型だなんて言い切ることは、とうていできない。

ここからは個人的な心情について語ることになってしまうのだが、もう少しだけお付き合いを願いたい。

過去の文化を直接的に、今の文化とむすびつけてしまうのは、絶対に避けたいと私は思っている。私は単純に明治期の下等な娯楽物語が好きだ。今もゲラゲラ笑いながら読み、大いに楽しんでいる。その一方で、明治期の下等な娯楽物語が、不当に低い評価を与えられるのを幾度も目にすることにもなった。過去の事例を鑑みると、下等とされている文化の地位を上げるためには、過剰に評価するのが最も効果的な手法である。しかし大正を経て昭和に入り、幾人もの創作者が様々な作品を描いてきたことを私は知っている。それの事実を無視してしまい、戸澤雪姫や松竹梅、青軒のお嬢様たちを、現在の少女ヒーローに直結させてしまうのは、危険で不誠実な行為に思えてならない。そんなことをしなくてもいいくらいには、読者も創作者も賢くなっているんじゃないかと希望を持ちたい。

しかし彼女たちが、現在の創作物と全く無関係だというのもまた、創作者たちへの敬意を欠いた態度のように私は感じる。『リボンの騎士』にみられるような、男装の美少女が悪人と戦うというフォーマットが、明治の時点で完成しているのは事実である。同じく明治時代に、少女が不思議な技を駆使して悪人たちをバッタバッタと薙ぎ倒している。ここでは紹介しなかったが、ガールミーツボーイを飛び越えて、少年の母親とその情婦を叩き切ってしまう少女まで明治の中頃には登場している。彼女たちは、確かに存在している。

特定の時代のあるジャンルを、過剰に評価する必要なんてない。もちろん不当に貶めることもない。かって人がいて、人を楽しませるため創作をしていたことだけが事実である。そして彼らの奮戦の断片は、今もどこかに密んでいて、私たちを楽しませてくれている。それだけ理解しておけば、過去に確かにいた無名の創作者の行為は十分に報われるんじゃないか……なんていうのが、今のところ私が出してる結論だ。

- 作者: ウォルター・J.オング,Walter J. Ong,林正寛,糟谷啓介,桜井直文

- 出版社/メーカー: 藤原書店

- 発売日: 1991/10/31

- メディア: 単行本

- クリック: 69回

- この商品を含むブログ (45件) を見る